Einige Überreste des Göttinger Literaturherbstes sind auch ein paar Wochen danach noch zu bestaunen. Zum Beispiel stolpert man beim Betreten der SUB Göttingen auf ein halbes Labyrinth aus Stellwänden

Das zeigt die neue Ausstellung „Zeit│Spiegel. Kinder- und Jugendliteratur der Jahre 1925 bis 1945“, die am Mittwoch, 30. Oktober 2019, um 18 Uhr in der Göttinger Paulinerkirche eröffnet wird. Unsere Schülerpraktikantin Sophia Juwien hat sich vorab für Sie umgesehen und mit dem Kurator der Ausstellung, Hartmut Hombrecher, gesprochen.

Lieber Herr Hombrecher, was können Besucherinnen und Besucher in der neuen Ausstellung erwarten?

Kinderbücher prägen oft ein Leben lang. Schon als Kind, wenn die Fantasie und Kreativität noch sehr stark sind, orientieren sich Kinder gerne an Figuren aus ihren Büchern und übernehmen Verhaltensweisen oder Charakterzüge. Unsere Ausstellung zeigt, wie Kinder- und Jugendliteratur aus der späten Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus die damalige Generation beeinflusst hat und bis heute unser Denken und Handeln prägt. Wir bieten also eine Reise in eine Zeit voller Umbrüche.

Warum haben Sie sich für dieses Thema entschieden?

Wir besitzen eine wertvolle Sammlung von Sigrid Wehner. Sie sammelte rund 18.000 Kinder- und Jugendbücher der Jahre 1925 bis 1945. Diese zeigen das individuelle Portrait einer Kindheit vor und während des Zweiten Weltkrieges; sie geben Einblick in die Vorstellungen und Werte ihrer Generation. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass wir viele der Bücher, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind, nun erstmals in ihrem politischen und sozialen Kontext präsentieren.

Welchen Einfluss hatten Kinderbücher im Nationalsozialismus?

Kinder sind bekanntlich sehr neugierig und wissensdurstig, aber auch oftmals leicht zu beeinflussen. Gerade zur Zeit des Nationalsozialismus wurden diese Eigenschaften im frühen Alter der Kinder genutzt, um sie weltanschaulich zu beeinflussen. Antisemitische Werke wie Johanna Haarers „Mutter, erzähl von Adolf Hitler!“ oder Kriegspropaganda wie Hans Mefferts „Sturzkampfflieger schlagen Bresche“ sind nur zwei Beispiele von vielen manipulativen Kinderbüchern dieser Zeit. Heutzutage wären solche Themen und Schreibweisen für uns kaum denkbar und Bücher dieser Art würden uns surreal erscheinen. Werte und Eigenschaften wie eigenständiges Denken oder kritisches Hinterfragen werden mittlerweile viel stärker gefördert.

Können Sie das noch ein wenig ausführen?

Im Nationalsozialismus gab es eine sehr stark gleichgeschaltete Kinder- und Jugendpolitik. Ab 1933 prägte die massiv verschärfte Zensur die Literatur, sodass viele Bücher nicht mehr publiziert werden durften. Viele Autoren mussten ins Exil gehen und haben versucht, außerhalb Deutschlands weiter zu schreiben. Aber an der Zensur im Innenland kamen sie nicht vorbei. Dort war die Bandbreite groß an propagandistischen Werken, antisemitistischen Hetzschriften für Kinder, Führerbüchern und noch vielem mehr.

In der Ausstellung zeigen Sie auch Bücher, die speziell für Mädchen oder für Jungen geschrieben wurden. Worin unterschied sich denn die Literatur?

Vor allem die Themen, aber auch die Gestaltung der Bücher machen die vorhandene Zweiteilung deutlich. Es gab häufig idealisierte Selbstformen, die in Büchern präsentiert wurden: Bei den Mädchen war dies die Rolle der Ehefrau und Mutter. Für die Jungen gab es häufig Rollenbilder, die soldatische Männlichkeit repräsentierten. Jedoch haben diese Formen der zweigeteilten Literatur ihre Anfänge schon im 18. Jahrhundert gefunden. Unsere Ausstellung steht damit nicht am Anfang der Entwicklung, aber auch noch nicht am Ende. Auch heute hat man noch Jungen- und Mädchenbücher, die unterschiedliche Rollenvorstellungen vermitteln.

Sollten wir nicht genau deswegen heutzutage darauf achten, mehr Wert auf Gleichberechtigung und Gerechtigkeit zu legen, gerade was die „typische Rolle von Mann und Frau“ betrifft? Anregungen dazu gibt die Ausstellung „Zeit│Spiegel“ auf alle Fälle. Aber auch in ihrer Art und Weise unterscheidet sie sich von anderen Ausstellungen.

Wir präsentieren nicht nur Bücher zum Anschauen. Wir wollen die Besucherinnen und Besucher auch zum Nachdenken anregen, zur Selbstreflexion. Sie sollen nicht nur von außen auf die Vitrinen schauen, sondern auch zurückblicken und sich selbst als Teil der Ausstellung und der gezeigten Debatten betrachten. Aus diesem Grund haben wir zum Beispiel Spiegel eingebaut. Sie zeigen, dass Prägungen generationenübergreifend noch bis heute andauern und verringern die Distanz zum historischen Objekt.

Lieber Herr Hombrecher, vielen Dank für das Gespräch!

Ein kleiner Rückblick in die Geschichte unserer Zeit gewünscht? Nachvollziehen, welche Werte, Ideen und Überzeugungen man damals hatte, von sich selbst sowie der Gesellschaft? Neugierig geworden? Dann sollten Sie sich diese Ausstellung unter keinen Umständen entgehen lassen. Vielleicht wird der eine oder andere der älteren Generation sogar Werke wiedererkennen? Keine Angst, sie ist nicht nur für alte Hasen oder Wissenschaftler gemacht, sondern auch für junge interessierte Menschen. Jeder kann einen Bezug zu dieser einflussreichen Zeit herstellen, sich selbst reflektieren und am Ende verstehen, wie die damalige Kindheit aussah und wodurch sie geprägt wurde.

Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Februar 2020 in der Paulinerkirche am Papendiek 14 zu sehen. Geöffnet ist sie mittwochs bis freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.uni-goettingen.de/zeitspiegel

Fotos: Martin Liebetruth

Mehr zu unseren Ausstellungen auf dem Forum Wissen-Blog.

In einer unscheinbaren Seitenstraße und beinahe versteckt hinter Bauzäunen – so präsentiert sich derzeit die Location der Ausstellung „Ihr wisst mehr, als ihr denkt!“. Sie ist im Günter-Grass-Archiv-Haus beheimatet, einem mehr als 700 Jahre alten Fachwerkhaus in der Göttinger Südstadt. Direkt nebenan entsteht derzeit ein hochmodernes Galeriehaus. Lehmfachwerk und modernste Bautechniken Tür an Tür – ein Widerspruch? Nein, definitiv nicht, wie sich im Verlauf des Ausstellungsbesuches zeigt.

Freiraum für Wissen

Wenn man den Ausstellungraum betritt, wechselt schlagartig die Stimmung: Sonnenlicht und Innenstadtlärm dringen nur gedämpft durch die gedrungenen Fachwerkfenster in den Innenraum des uralten Gebäudes. Aber trotz der Fachwerkbauweise läuft man nicht Gefahr, sich den Kopf an einer niedrigen Decke zu stoßen. Denn da das Haus im Zuge der Renovierung komplett entkernt wurde, bietet sich den Besucherinnen und Besuchern ein freier Blick bis in den Dachstuhl – und somit auch auf das Schmuckstück der Ausstellung: die eigens für „Ihr wisst mehr, als ihr denkt!“ angefertigte Orgel. Sie ist lediglich mit Stahlseilen an den Deckenbalken befestigt und scheint beinahe im Raum zu schweben. In Kombination mit der luftigen Raumhöhe und den leicht schummerigen Lichtverhältnissen verleiht sie den Ausstellungsräumlichkeiten eine fast sakrale Atmosphäre.

Wissende Objekte

Bevor man die Orgel genauer in Augenschein nehmen kann, wird man an einer Wand mit Vitrinen entlanggeleitet. Hier werden diverse Exponate präsentiert, die zum Großteil aus den Sammlungen der Universität Göttingen stammen. Es ist eine bunte Mischung: So sind zum Beispiel anatomische Modelle und Zeichnungen zu sehen – aber auch eine Reparaturanleitung für PKWs. Anhand der Objekte wird deutlich gemacht, wie Wissen produziert, gespeichert und weitergegeben wird. Als Wissen wird hierbei aber nicht nur das verstanden, was aus Büchern und an Schulen erlernt wird, sondern auch Erfahrungswissen, welches sich durch körperliche Tätigkeiten und Sinnesnutzung angeeignet wird. Die Ausstellung steht somit für einen breiter gefassten Wissensbegriff ein und soll zeigen, dass Wissen nicht nur an der Universität zu finden ist – auch und insbesondere in einer „Stadt, die Wissen schafft.“

Auch die Wand weiß mehr…

Neben dem Sehsinn können Besucherinnen und Besucher an der nächsten Ausstellungsstation auch ihre Ohren nutzen: Eine Audioinstallation mit Ausschnitten aus Interviews mit Handwerkern, die an der Renovierung des Günter-Grass-Archiv-Hauses beteiligt waren, bringt eine der Fachwerk-Lehmwände zum Sprechen. Zeitgleich verdeutlicht ein wandernder Lichtkegel, um welche Baustrukturelemente es in den Kommentaren jeweils geht. Beim Lehmbau handelt es sich nämlich um eine der beiden Handwerkstraditionen, mit denen sich das interdisziplinäre Forschungsprojekt OMAHETI (Objekte der Könner – Materialisierungen handwerklichen Erfahrungswissen zwischen Tradition und Innovation), welches hinter der Ausstellung steckt, hauptsächlich befasst hat.

Klingendes Können

Die Orgel repräsentiert das zweite Forschungsfeld des Projekts, den Orgelbau. Bei diesem Exponat ist es sogar ausdrücklich erwünscht auch den Tastsinn einzusetzen: Die Besucherinnen und Besucher werden aufgefordert, die Orgel mittels Knopfdrucks zum Leben zu erwecken – die Orgel beginnt dann automatisch mit einem heimeligen Rauschen „Luft zu holen“ – und selbst in die Tasten zu greifen.

Können macht stolz

Im zweiten Ausstellungsraum sprechen Handwerkerinnen und Handwerker in auf zwei Monitoren laufenden Kurzfilmen direkt zu den Besucherinnen und Besuchern. Sie zeigen stolz ihr Wissen und ihre Könnerschaft, berichten von ihren Erfahrungen und erzählen von ihren Wünschen und Hoffnungen für die Zukunft ihres Handwerks.

Übung macht den Meister

Texttafeln verdeutlichen anhand von Beispielen aus dem Lehm- und Orgelbau im Detail wie handwerkliches Können entsteht und welche Rolle dieses Können für Innovationen im Handwerk spielt: Durch kontinuierliches (Aus-)Üben sammeln Handwerkerinnen und Handwerker Erfahrungswissen und werden so mit der Zeit zu Könnerinnen und Könnern ihres Faches. Die Könnerschaft stellt wiederum die Basis für Innovationen dar. Diese entstehen in Handwerk meist eher unauffällig, in kleinen Schritten: nämlich beim Überwinden von im Alltagsbetrieb auftauchenden Problemen und Herausforderungen. Dann greifen Handwerkerinnen und Handwerker auf ihren reichen Erfahrungsschatz zurück, um mittels kleiner Veränderungen von Werkzeugen, Techniken und Materialien die Hürden zu überwinden. Die so entstandenen Innovationen stellen sich häufig als derart praktikabel und erfolgreich heraus, dass sie zum neuen Standard im Handwerksbetrieb werden.

Tradition und Moderne

Tradition und Innovation sind im Handwerk also keine Gegensätze, sondern bedingen einander. Ohne den Rückgriff auf tradiertes und im Rahmen von Ausbildungsverhältnissen weitergegebenes Erfahrungswissen wären Neuerungen undenkbar. Tradition ist daher im Handwerk auch nicht als der in Stein gemeißelte Status Quo zu verstehen, sondern als ein sich ständig veränderndes und erneuerndes Konstrukt – so wie die Wände des Günter-Grass-Archiv-Hauses, an denen 700-jährige Stroh-Lehm Mischungen und modernster Trockenbaulehm gemeinsam ein beeindruckendes und funktionales Ensemble bilden.

Wo und Wann?

Die Ausstellung „Ihr wisst mehr als ihr denkt!“ im Günter-Grass-Archiv-Haus in der Düsteren Straße 6 in Göttingen ist noch bis zum 17. November 2019 jeden Samstag und Sonntag von 12 bis 16 Uhr geöffnet – der Eintritt ist frei.

[grey_box]

[/grey_box]

Die Schwesterausstellung „Handwerkswissen: Kulturerbe mit Zukunft“ tourt noch bis Dezember durch deutsche Handwerkskammern: Vom 12.8.2019 bis 14.9.2019 wird sie in der Galerie Handwerk in Koblenz zu sehen sein, danach ist sie vom 18.9.2019 bis 18.10.2019 im Bildungszentrum der Handwerkskammer Hildesheim zu Gast. Weiterführende Informationen und die weiteren Ausstellungstermine kann man gerne von den Projektmitarbeitenden Dorothee Hemme und Benjamin W. Schulzeвзять онлайн займ на карту erfragen.

Andrea Ruhstrat will‘s wissen

…, „weil Wissen mich stärkt und beruhigt. Das Forum Wissen wird zugleich Museum und Schaufenster von Wissenschaft und Forschung sein“.

Erich Blechschmidt. Abbilder

„Ein menschlicher Embryo hat so viel Anmut, dass der Unvoreingenommene ihn staunend bewundern muss.“ Erich Blechschmidt im Vorwort zu „Vom Ei zum Embryo“, 1968

Die Ausstellung „Rassismus. Die Erfindung der Menschenrassen“ im Dresdener Hygienemuseum ist am 6. Januar 2019 nach mehr als einem halben Jahr zu Ende gegangen. Melina Wießler spricht im Rahmen des Werkstattgesprächs „Ausstellen, was man nicht zeigen darf“ für den Forum Wissen-Blog mit Kuratorin Susanne Wernsing über Strategie und Resümee ihrer Arbeit.

Mittlerweile gibt es schon viele Göttinger Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Begeisterung für das Forum Wissen engagieren. Neben den offiziellen Botschaftern, die einem von den Plakaten in der Göttinger Innenstadt entgegenlächeln, gibt es noch viele weitere. Über unsere „großen“ Botschafter haben wir schon viel berichtet, deshalb sind nun die „kleinen“ dran.

Echte Profis

Ein wenig zurückhaltend begrüßen mich die beiden Geschwister Carolina und Solon während unseres Interviewtermins. Die anfängliche Schüchternheit ist aber schnell verflogen und bei der Frage nach ihren Hobbies, reden beide fröhlich los. In ihrer Freizeit gehen sie gerne schwimmen und ins Museum. Dabei kommt heraus, dass sie schon viel Museumserfahrung haben und quasi kleine Profis sind. Am meistern begeistert sie an Museen, dass man dort sehen kann, wie Menschen früher gelebt haben. Geschichte spielt für sie eine große Rolle. Wichtig ist ihnen aber auch, dass es etwas zum Mitmachen gibt und die Ausstellung interaktiv gestaltet ist. „In manchen Museen muss man viel zu viel lesen, da wird einem schnell langweilig“, so Solon. „Ich will ja herausfinden, wie Dinge funktionieren und dafür muss ich sie ja ausprobieren“, ergänzt Carolina. Beide können sich gut vorstellen, als Forscher im künftigen Wissensmuseum auf Entdeckungsjagd zu gehen.

Warum wollt ihr es wissen?

Natürlich bin ich neugierig und möchte wissen, warum sich die beiden schon jetzt aufs Forum Wissen freuen und wie sie überhaupt darauf aufmerksam wurden. Carolina erzählt, dass ihr die Botschafter-Plakate in der Stadt aufgefallen sind. Außerdem war die ganze Familie beim „Anpfiff“ dabei, der offiziellen Feier zum Baubeginn im Oktober 2017. „Besonders toll finde ich, dass es im Forum Wissen nicht nur ein Thema wie zum Beispiel Statuen, sondern viele unterschiedliche Themen zu bestaunen gibt“, betont Carolina. Ein solches Museum fehlt tatsächlich hier in Göttingen und der Region. „Vielleicht gibt es ja auch Wechselausstellungen, sodass immer wieder was Neues gezeigt wird, damit man Lust hat, das Forum Wissen ganz oft zu besuchen“, wirft Carolina ein. Bei meiner Frage, warum das Forum Wissen gut für Göttingen sei, sind sich beide einig: Es gibt in Göttingen nicht viele Museen und besonders kein Museum, das viele Themen anbietet und gleichzeitig einen Blick in die Wissenschaft gibt.

Kleine Ausstellungsgestalter

Wenn ich schon die Chance habe, zwei so erfahrene Museumsbesucher zu treffen, wollte ich diese natürlich nutzen, um Tipps und Tricks zur spannenden Gestaltung zu erfragen. Herausfinden konnte ich, dass zu viel Text langweilig ist und Mitmachaktionen ausdrücklich erwünscht sind. Aber ich wollte mehr wissen und habe die beiden einfach mal in die Rolle des Museumsmachers schlüpfen lassen. Beide waren sich schnell einig, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit von Kindergeburtstagen im Museum und Führungen für Schulklassen geben muss. „Toll wäre es auch, wenn es vielleicht einen Raum extra für Schulklassen gibt, indem wir die Möglichkeit haben, Projekte auszustellen.“, sagt Carolina. Mit dem geplanten FREIraum – der einen spielerischen Ansatz verfolgt und auch Externen die Möglichkeit der Ausstellung gibt – könnte sich dieser Wunsch vielleicht schon bald erfüllen. „Ich würde mich freuen, wenn man vielleicht etwas selbst machen kann, wie zum Beispiel Gipsabgüsse oder Bilder mit Objekten ausmalen“, ergänzt Solon. Auch Stempel sammeln, Rätsel lösen oder Verkleidungsstationen, bei denen man unter anderem in die Rollen der jeweiligen Epochen schlüpfen kann, sind Aktionen, die beide gut finden. Mit einer interaktiven Gestaltung und Mitmachaktionen kann das künftige Wissensmuseum also punkten.

Bemerkenswert: ein Monatsgehalt fürs Forum Wissen

Am Ende unseres Gesprächs hatten Carolina und Solon dann noch eine besondere Überraschung vorbereitet: Ihre ganz persönliche Spende für das Forum Wissen. Die beiden haben nicht irgendeinen Betrag in unsere Spendenbox geworfen, sondern ihr jeweiliges komplettes Monatstaschengeld. Vor so viel Einsatz und Engagement ziehe ich den Hut. Nicht jeder wäre bereit, auf so viel Geld zu verzichten. Vielen Dank ihr beiden! Aber nicht nur das finanzielle Engagement hat mich beeindruckt, auch die Neugierde gegenüber dem Forum Wissen und ihre kreativen Ideen, wie man Museen für Kinder attraktiv gestalten kann, haben es mir angetan. Wir freuen uns, dass wir mit Carolina und Solon zwei so tolle Junior-Forum-Wissen-Botschafter gewonnen haben!

Die Geschwister Carolina und Solon, 12 und 9 Jahre, besuchen die 6. Klasse des Göttinger Max-Planck-Gymnasiums und die 3. Klasse der Herman-Nohl-Grundschule. Ihr Vater, Dr. Thorsten Witte, ist Alumnus der Universität Göttingen und Förderwandspender des Forum Wissen.

Sie wollen’s auch wissen?

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Forum Wissen zu unterstützen:

- Zeigen Sie Ihre Unterstützung im Netz, indem Sie Ihr Foto mit Statement und den Hashtags #wirwollenswissen und #ForumWissen auf Facebook, Instagram oder Twitter posten.

- Sagen Sie es weiter, damit auch Freunde, Verwandte und Bekannte das Forum Wissen unterstützen.

- Spenden Sie für das Forum Wissen.

- Werden Sie Mitglied im Förderkreis Forum Wissen.

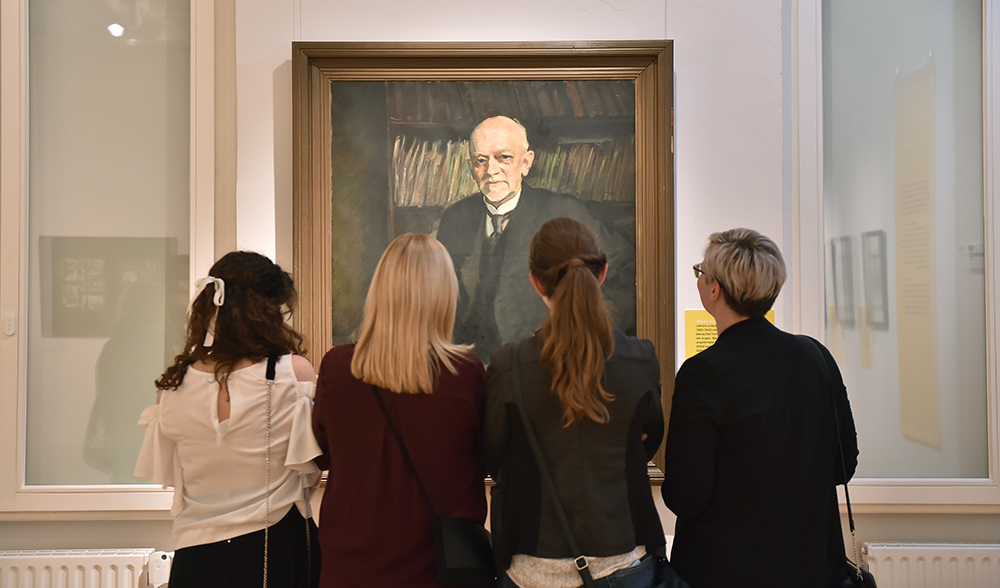

Die Sonderausstellung „Face the Fact. Wissenschaftlichkeit im Portrait“ feierte am 3. März 2019 ihre Finissage. Seit dem 27. September 2018 war sie in den Räumen der Kunstsammlung der Universität Göttingen zu sehen. Anna Luise von Campe, Studentin der Kunstgeschichte, war beim feierlichen Abschluss dabei.

Ein Traum von Wissenschaftlichkeit

„Schon als Kind hatte ich voller Stolz meinen Eltern vorgeschwärmt, dass ich ihnen eines Tages in einer Dokumentation im Fernsehen etwas erklären und dabei mein Name eingeblendet sein würde. Dieses Bild hat meinen alten Traum von Neuem entfacht.“ So schreibt Lara Döring, die gemeinsam mit der Schreibwerkstatt der Universität des Dritten Lebensalters die Ausstellung besucht hat, über das Portrait einer Wissenschaftlerin. Ein Bild, das den Traum einer angehenden Wissenschaftlerin neu entfachen kann – diese Inspiration überkam viele Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Face the Fact. Wissenschaftlichkeit im Portrait“.

Schlözer is one of my new heroes!

Christian Vogel, Referent für Wissensforschung der Zentralen Kustodie, leitete durch den Abend und stellte den Erfolg der Ausstellung heraus. Dieser ist auch durch die aktive Teilhabe der Besucherinnen und Besucher zu verzeichnen. „2.710 haben Face the Fact gesehen“, berichtet Isabel Pagalies, wissenschaftliche Volontärin der Zentralen Kustodie, stolz. Anerkennender Beifall vom Publikum folgt. Mit einigen Passagen aus dem Gästebuch bietet die Volontärin einen Rückblick auf die Stimmen des Publikums. Vorrangig wird deutlich, dass die Ausstellung nicht nur als spannend, übersichtlich und gendersensibel wahrgenommen wurde, sondern auch zur Motivation veranlasste: „Schlözer is one of my new heroes!“ – lautet es beispielsweise im Gästebuch. Dorothea von Schlözer (1770–1825) wurde als zweite Frau Deutschlands promoviert und zählt zu den sogenannten „Universitätsmamsellen“, die als Wissenschaftlerinnen an der Geschichte der Emanzipation beteiligt waren.

Habitat Ausstellung

„Eine Ausstellung ist so eine Art Lebensraum“, erklärt Karsten Heck, Referent für Sammlungsmanagement. In diesem Sinne regte „Face the Fact“ besonders im Göttinger Umfeld Diskussionen um Wissenschaftlichkeit und deren Präsentation an. Bei Führungen von verschiedenen Fachbereichen habe es unter dem Eindruck der fokussierten Forschungsblicke Erkenntnisse und Diskussionen gegeben, berichtet der Referent. Beliebt waren unter anderem die sogenannten Cartes de Visite, die es in vergangenen Zeiten in Buchläden zu kaufen gab. „So konnte man sich seinen Professor kaufen“, beschreibt Heck mit einem leichten Schmunzeln.

Restaurierte Wissenschaftlichkeit

Im Zuge der Ausstellung konnte das Portrait von Johann David Michaelis (1717–1791) restauriert werden. Dr. Anne-Katrin Sors, Kustodin der Kunstsammlung und Dozentin am Kunstgeschichtlichen Seminar, dankte Dr. Martin Reulecke für seine Bildpatenschaft an dem Gemälde. Das Portrait erstrahlt nun in neuem Glanz; die Signatur ist wieder lesbar. Damit ist ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung der Gemälde geleistet worden.

Forum Wissen: Selbstreflexion der Wissenschaftlichkeit

Mit der „Face the Fact“-Ausstellung konnte gezeigt werden, welchen Ansatz das zukünftige Forum Wissen in Göttingen verfolgen wird. „Wir wollen ein Zentrum schaffen, in dem objektbasiert geforscht wird. Gleichzeitig soll es ein Museum werden über das Wissen-Schaffen!“, so Marie Luisa Allemeyer, Direktorin der Zentralen Kustodie. In einem Vortrag stellte sie nachvollziehbar die Planung und den Stand der Realisierung des Projekts dar. Ende 2020 soll eröffnet werden. Es werden Räume des Wissens ausgestellt und erlebbar gemacht: das Labor, die Bibliothek, der Schreibtisch, die Werkstatt, der Salon, der Markt, „…aber auch der Holzweg!“ – wie die Allemeyer berichtet. „Face the Fact“ hat bereits einen wichtigen Aspekt des Forum Wissen geteasert: die Darstellung der Selbstreflexion der Wissenschaftlichkeit.

Wie gelehrt dürfen Frauen gezeigt werden?

Ruth Finkh eröffnet während der Finissage eine Innenschau der Portraitierten auf das Portraitieren: In ihrem Vortrag verdeutlicht die Literaturwissenschaftlerin den Einfluss des Gemaltwerdens auf die Portraitierten und deren Umfeld. Die junge Philippine Gatterer (1756–1831) wurde von Johann Heinrich Tischbein d. Ä. (1722–1789) portraitiert und durchlief damit eine soziale Initiation: Sie entsprach nicht dem Schönheitsideal ihrer Zeit, doch der Maler Tischbein verlieh ihr ein geschöntes Antlitz, sodass sich ihre Selbstsicht und die Sicht der Anderen wandelte. Vor allem aber malte Tischbein sie als Dichterin mit Lorbeerkranz und Harfe und verlieh ihr damit eine soziale Rolle, die damals hauptsächlich Männern vorbehalten war. Dies ist eine der vielen Fragen, die während der Finissage zum Ausdruck kommen: „Wie gelehrt dürfen Frauen im 18. Jahrhundert gezeigt werden?“.

Face the Fact – jetzt auch digital

Zum Abschluss der Finissage wurde die digitale Ausstellung eröffnet – so können Besucherinnen und Besucher auf https://facethefact.gbv.de/start/ weiterhin virtuell „face the fact“ in einzelnen Sektionen und als 360° Rundgang erfahren. Der Sehnsucht nach alten Epochen, nach verschiedenen Klischees von Professorinnen und Professoren, nach Wissenschaftlichkeit und nach Portraits aus verschiedenen Zeiten kann nun auch digital nachgegangen werden.

Aufbruch aus der Repräsentation?

Diese Frage führte Daniela Döring in „Face the Fact. Wissenschaftlichkeit im Portrait„. Die Ausstellung ist noch bis zum 3. März in der Kunstsammlung der Universität Göttingen zu sehen. Die Kulturwissenschaftlerin hat sie für uns besucht.

Face the fact!

So der Titel der Ausstellung über Selbstdarstellungen, Bildnisse und Porträts Göttinger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er ruft mir zu, der Tatsache ins Auge zu sehen! Welcher Fakt ist gemeint? Es ist eine Tatsache mit vielen Gesichtern, handelt es sich doch um einen Rundgang durch historisch gewachsene und verschiedene Vorstellungen wissenschaftlicher Tugenden und Expertisen. Die Ausstellung fragt danach, welche Selbstverständnisse und Ideale von Gelehrsamkeit, Autorität und Wissenschaftlichkeit im Porträt repräsentiert werden und welche Formen der Teilhabe, Ausgrenzungen und Machtachsen das akademische Feld selbst prägen.

So steckt im Begriff der Repräsentation nicht nur der Modus der Stellvertretung, sondern auch die performative Kraft der Darstellung. Repräsentationen sind nicht allein Abbilder gesellschaftlicher Wirklichkeiten, vielmehr liegen ihnen bestimmte historisch-kulturelle Bedingungen zugrunde. Dass Gelehrsamkeit durch Insignien, Symbole und Inszenierungsweisen überhaupt erst hergestellt wird, macht gleich das erste Bildnis von Abraham Gotthelf Kästner klar, in dem Stift, Lineal und Zirkel diese be- und erzeugen. Eine Notiz im Porträt fordert mit einem Augenzwinkern dazu auf, der Nachwelt ein gutes Bild zu hinterlassen, der Blick der Betrachtenden ist demnach immer schon eingeschrieben. Was also sehe ich, wenn ich sehe? Was soll ich sehen? Und was ist nicht sichtbar?

Face the gap!

Es empfängt mich eine wuchtige Wand voller Professorenporträts im Stil adeliger Ahnengalerien. Die altehrwürdigen Männer sind in Amtstracht und vor dunklem Hintergrund dargestellt, ihre individuellen Züge kommen angesichts der einheitlichen Inszenierung umso mehr zum Vorschein. Doch klaffen Lücken in der Galerie. Die Leerstellen sind sogar beleuchtet und erscheinen als blinde Flecken in der Geschichte: Frauen, die lange Zeit nicht zum Studium zugelassen waren, People of Colour, die nicht vorkommen, Menschen jenseits gehobener Schichten und Klassen.

Look at this!

Die daneben ausgestellten Grafiken entsprechen dem klassischen Porträtstil und ergänzen diesen durch das Buch und den Fingerzeig. Die Kupferstiche des in Augsburg verlegten „Bilder-sal heutiges Tages lebender und durch Gelehrtheit berühmter Schriftsteller“ fallen mir dadurch auf, dass sie das Zeigen zeigen. Hände umschließen, stützen und Finger verweisen auf das Buch, das Wissen und Erkenntnis enthält, welche generiert, angeeignet und vermittelt werden können. Eine dieser Fingerhaltungen ist – so erfahre ich anhand des gegenüberliegenden Porträts von Johann Georg Roederer – eine typische Haltung der aufkommenden Geburtsmedizin. Mit ausgestrecktem Daumen und Zeigefinger wird die vaginale Untersuchung der Schwangeren durchgeführt und – wie die Abbildung in einem Buch zeigt – mithilfe einer Maßskala vermessen. Gerade diese Aufspaltung in handelndes, denkendes (männliches) Subjekt und zu vermessendes (weibliches) Objekt verdrängt das traditionelle Hebammenwissen und legitimiert die Entstehung der neuen medizinischen Teildisziplin sowie die Professionalisierung von Wissenschaft im Allgemeinen.

Take part!

Die Ausstellungssektion über die Silhouetten manifestiert diese beiden Seiten: Typologisierung einerseits und Individualität des Wissenschaftlers anderseits. Das Porträt – und mit ihm die Wissenschaft schlechthin – wird egalisiert, indem der Schattenriss mithilfe eines Storchenschnabels (Pantograph) von jedermann erstellt werden kann. Die Porträts können aber nicht nur reproduziert, sondern auch getauscht, gesammelt und besessen werden. Als Post- und Visitenkarten geraten sie in Umlauf und versprechen die Demokratisierung des Wissenserwerbs, der Ausweisung von Kennerschaft und von kulturellem Kapital.

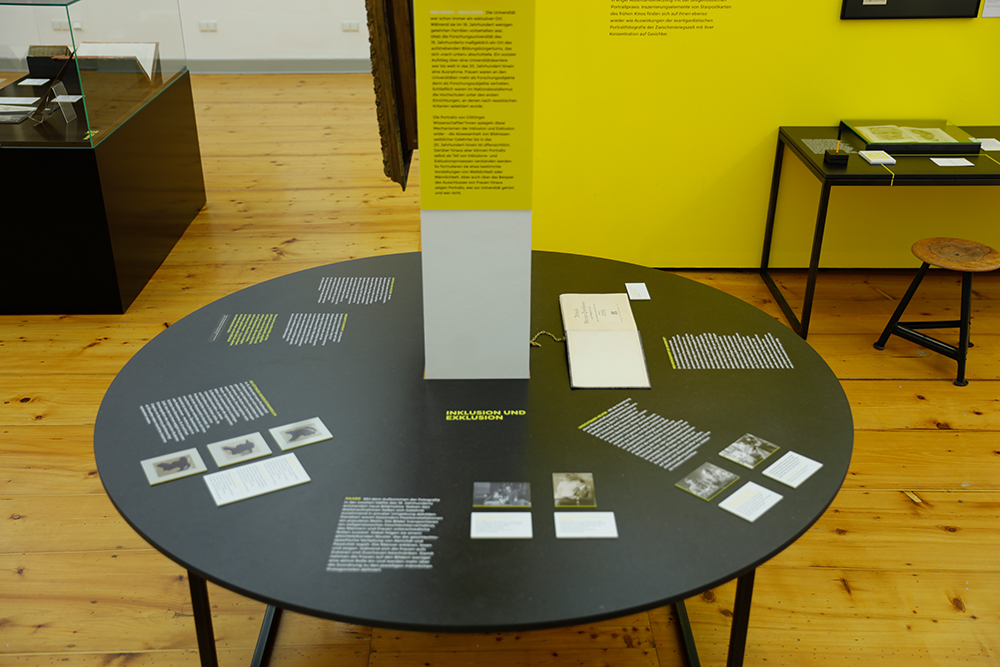

Excluded!

Dies entpuppt sich schnell als ein Ver_sprechen, so ist der zentralen Themeninsel zu entnehmen. Unter dem Titel „Inklusion – Exklusion“ sind hier Beispiele von Grenzziehungen und Machtordnungen im akademischen Feld versammelt: Herrschende Geschlechterverhältnisse, die etwa Dorothea von Schlözer versagten, trotz Promotion eine akademische Karriere einzuschlagen, oder Universitätsmamsellen, die sich im Schatten ihrer Ehemänner wissenschaftlich betätigten. Sie sind die Ausnahmeerscheinungen, die die Regel bestätigen. Ihre Arbeit und Zeugnisse, ebenso wie jene der Handwerkerinnen, Technikerinnen oder Laborassistentinnen und schließlich, zur Zeit des Nationalsozialismus, jene jüdischer Gelehrter, bleiben ausgeschlossen aus der Repräsentation. In der Geschichtsschreibung werden sie marginalisiert. Es ist der Ausstellung hoch anzurechnen, dass es diese Machtmechanismen, die im Repräsentationsmodus selbst verankert sind, aufzuzeigen versucht. Weder die Zugänge noch die Inhalte von Wissenschaft können als neutral angesehen werden. Das Herstellen von Expertentum funktioniert aber gerade über die Verobjektivierung und Universalisierung von Erkenntnis. Wie lässt sich dieses Spannungsfeld ausstellen?

Die auf der Themeninsel ausgelegten Fallbeispiele liegen flach vor mir, ich muss mich über den Tisch beugen und mich gar über sie erheben. Sie erscheinen im Kontrast zu den aufrecht stehenden Porträts, die mir ein dominantes Gegenüber bieten, fast passiv und kleinteilig. Allzu leicht lassen sie sich so in eine historische Epoche verbannen, die wir heute überwunden zu haben glauben. Die Insel – ein gängiges gestalterisches Ausstellungsmittel und Charakteristikum des Museums selbst – betont indessen mehr Grenzen als Möglichkeiten der Überwindung. Vermag sie strukturelle Ungleichheiten zu veranschaulichen?

Fight it out!

Damit gelange ich in die letzten Ausstellungsbereiche, eine schwarze Wand, die mich dazu auffordert, über mein eigenes Porträt etwa auf der Website der Universität nachzudenken, aktuelle Formen der Selbstdarstellung auszumachen und sie auf der Schultafel neu zu sortieren. Dahinter verbirgt sich ein weiterer Raum mit Karikaturen, die sehr unterschiedliche Beispiele dafür zeigen, dass einmal gemachte Hierarchien verhandelbar und kritisierbar sind: der von seinem Schüler Gauß mit Rechenfehler gezeichnete Kästner, Dahlmann als Teufel, Hilberts Büste attackiert, mit rosa Farbe besprüht, vom Sockel geholt – und hier wieder auf den Sockel gebracht. Wie groß sind die Spiel- und Gestaltungsräume? Wie weit reicht Institutionskritik? Wer hat die Definitionsmacht?

Return to representation?

Am Ende der Ausstellung sehe ich auf großen schwarzen Postern aktuelle Fotoaufnahmen von Professorinnen und Professoren, betitelt unter anderem als Götterbotin, Urknaller, Luftretter oder Molekularköchin. Die Anordnung erlaubt mir einen direkten Vergleich mit der Ahnengalerie der Professoren am Eingang.

Verblüfft stelle ich eine ähnliche Ästhetik fest. Die Lehrenden sind vor schwarzem Hintergrund, standardisiert und entkontextualisiert abgebildet und mit einer Insignie, einem Objekt ausgestattet, das auf die jeweilige Disziplin verweist. Der Statik der Ahnengalerie ist jedoch eine fast filmisch anmutende Dynamik entgegengesetzt. Die kreative Wortneuschöpfung setzt auf ein Storytelling, deren Ausgestaltung meiner Phantasie überlassen wird. Statt Alter ist nun Jugend(lichkeit) der augenscheinliche Trumpf. Was auf den ersten Blick gendergerecht aussieht, blendet reale soziale Ungleichheiten und Grenzziehungen aus, etwa die schwierigen Bedingungen des überwiegend prekär und befristet angestellten Mittelbaus, Zugangshürden für Nicht-Akademikerinnen und -Akademiker, Barrieren für beeinträchtigte Menschen oder Kämpfe marginalisierter Studierendengruppen. Der Logik der Repräsentation scheinen wir – jedenfalls vorläufig – nicht so schnell zu entkommen.

Daniela Döring ist PostDoc und wissenschaftliche Koordinatorin am Promotionskolleg „Wissen / Ausstellen“, das die Präsentation von Erkenntnissen in Sammlungen und Museen erforscht.

Fotos: Christoph Mischke, Karsten Heck

Kugelpanorama durch die Ausstellung

[vrview img=“https://www.forum-wissen.de/wp-content/uploads/blog/2019/02/FtF_panorama.jpg“ ]

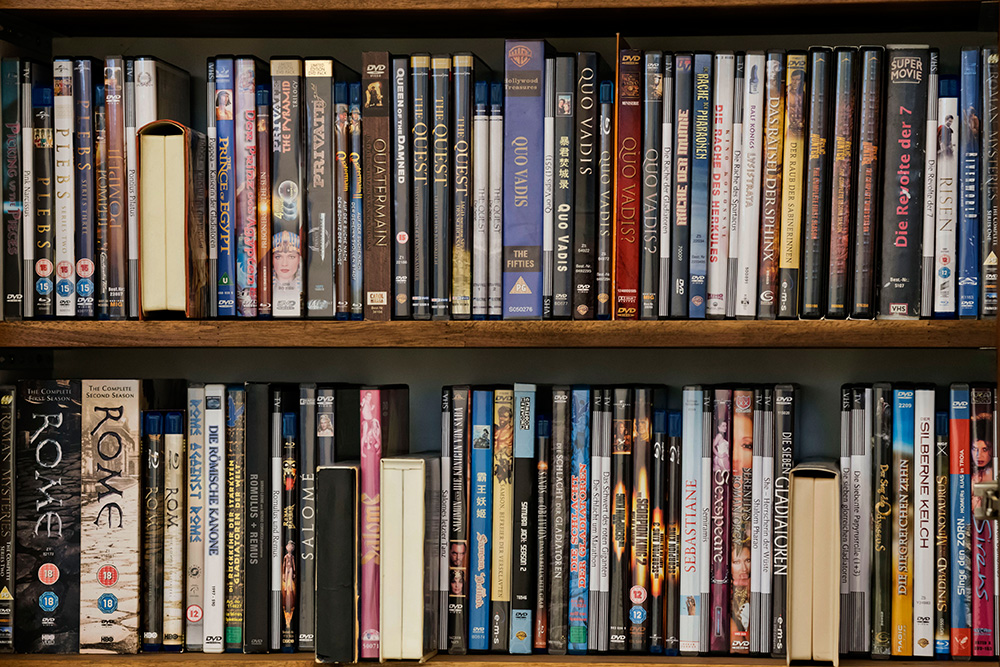

Schaufenster in die Antike

Wie sieht für uns die Welt der antiken Griechen und Römer aus? Als Althistoriker kommen mir sofort die Ausgrabungen von Athen und Pompeji in den Sinn. Sobald ich mich außerhalb meiner eigenen Disziplin bewege, erhalte ich auf eine solche Frage aber ganz andere Antworten: Für viele sieht die antike Welt aus wie im Film Gladiator oder wie in der Doku-Reihe Terra X.

Je weiter die Antike im Schulunterricht zurückgedrängt wird, desto populärer scheint sie vor allem im Fernsehen zu werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, müsste auch ich in meiner Antwort ein paar Filmbeispiele ergänzen. Über die Jahrtausende hinweg haben sich Menschen an der Darstellung der Antike abgearbeitet, haben immer neue Deutungen und zeitgebundene Bilder entworfen.

Warum ein Filmarchiv?

Wer auch immer sich heute mit der Epoche beschäftigt, wird von dieser Tradition beeinflusst, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Aus meiner Sicht ist es daher nur folgerichtig, dass wir am Althistorischen Seminar Göttingen das weltweit erste altertumswissenschaftliche Filmarchiv eröffnen.

In der neuen Sammlung Stern finden sich Schul- und Dokumentarfilme zur antiken Geschichte, Filmdokumente von archäologischen Grabungen, Dokudramen in Settings von der Steinzeit bis in die Spätantike und vieles mehr. Die Bestände waren ursprünglich die Privatsammlung des Archäologen, Filmforschers und Museumspädagogen Tom Stern (1958 bis 2016). Wir waren uns in den vergangenen zehn Jahren immer wieder begegnet – die Schnittmenge von Leuten, die professionell Altertumswissenschaft und Filmstudien betreiben, ist relativ klein. Sein größtes Anliegen war, den Film als Medium der Wissensvermittlung zu diskutieren, innerhalb wie außerhalb von wissenschaftlichen Kreisen.

Wir alle haben Vorwissen, Klischees und sonstige „Filter“ im Kopf, wenn wir uns mit der Antike befassen. Wäre es da nicht gut, wenn wir uns bewusstmachen, wie diese Filter aussehen und wie sie entstehen? Filme können die Antike auf begeisternde Weise anschaulich machen und sollten als eigenständige Kunstform ernst genommen werden. Umgekehrt sollten wir nicht kritiklos konsumieren, sondern die Sprache des Films mit all ihren Möglichkeiten und Grenzen verstehen lernen.

Die Anfänge

Nach Tom Sterns Tod wollte seine Familie sicherstellen, dass die Sammlung in diesem Sinn lebendig bleibt. Ich hatte das Glück, dass meine Ideen eines Lehr- und Lernarchivs von der Familie ebenso positiv aufgenommen wurden wie an der Universität Göttingen. Innerhalb von gut einem halben Jahr hatten wir die Basis für eine Übernahme und die Einrichtung einer neuen universitären Sammlung geschaffen.

Vor Ort in einem Keller in Essen wurde mir erst klar, worauf wir uns eingelassen hatten: Hunderte von Magnetbändern und Filmrollen lagen unsortiert in Kisten. Die bisherigen Bestandslisten stimmten nur näherungsweise mit den Etiketten auf den Medien überein, sofern es überhaupt eine Beschriftung gab. Am Abend türmten sich diese Kisten in meinem Göttinger Büro zu einer Ausgrabungsstätte der besonderen Art, und die zweite Karriere der Sammlung Stern begann.

Wie macht man ein Archiv?

Wir hatten natürlich Kontakt zu anderen Filmarchiven gesucht und uns Anregungen geholt. Wir hatten Gelder eingeworben, um technische Ausstattung, Möbel und studentische Hilfskräfte bezahlen zu können. Wir hatten Arbeits- und Zeitpläne erstellt – mussten aber bald feststellen, wie schnell die Realität alle Konzepte über den Haufen werfen kann. Unsere Medien enthielten viel mehr Filme als gedacht. Andere waren in so schlechtem Zustand, dass wir unsere Prioritäten bei der Erfassung ändern mussten.

Derzeit digitalisieren wir 15 bis 20 Stunden Film pro Monat und sichern die Resultate auf den Medienservern der GWDG. Der Prozess ist langsam, aber wir müssen in Echtzeit vorgehen: um die Qualität zu prüfen und den Inhalt soweit zu sichten, dass wir die Filme hinterher mit Suchbegriffen in den Göttinger Universitätskatalog eintragen können.

Unsere Sammlung ist nicht nur ein Archiv, sondern auch ein Sonderstandort der Bibliothek. Können wir also aus dem Katalog einen direkten Zugriff auf unsere Medien ermöglichen? Leider nein. Aber wir können die Filme mit Schlagwörtern im Katalog sichtbar machen und sie als Archivalien in unseren Räumen für wissenschaftliche Zwecke nutzen. Die Sammlung Stern hat daher mehrere Filmterminals, die bereits gern und häufig aufgesucht werden – unter anderem von Studierenden, die in ihrem Forschungsprojekt den Einsatz von Dokumentarfilmen in Universität und Schule vergleichen.

Da uns kürzlich der Kieler Filmemacher und -forscher Kurt Denzer seine Buchbestände überlassen hat, brauchten wir einen Bibliotheksraum für 1.500 Bücher und Zeitschriftenbände. Auch den weihen wir zur Eröffnung der Sammlung am 11. Januar 2019 ein. Dabei wird ein Film laufen, den Tom Stern vor seinem Tod nicht mehr zu Gesicht bekam: Tom auf den Spuren von Agatha Christie. Ich werde mir still dazu denken: Und wir ab sofort auf den deinen.

Fotos: Jan Vetter