Das Feinkonzept für die 13 Räume des Wissens steht! Die konzeptionelle Arbeit ist damit abgeschlossen. Nun geht das kuratorische Team daran, die Ideen für die Basisausstellung des Forum Wissen umzusetzen. Ich bin seit Juni 2018 dabei: Michael Fürst, Referent für Ausstellen an der Zentralen Kustodie, Wahlberliner und gebürtiger Göttinger! Daher fasziniert mich das Forum Wissen als neue kulturelle Attraktion der Stadt ganz besonders.

Noch eine Auswahl – noch mehr Expertise

Als ich in die Arbeit an der Ausstellung im zukünftigen Forum Wissen einstieg, lief das Auswahlverfahren für die Gestaltung der Basisausstellung bereits auf Hochtouren. Dabei handelt es sich um einen wichtigen Schritt für die weitere Arbeit an der Ausstellung. Die Gestalterinnen und Gestalter setzen die Ideen des Feinkonzepts in Entwürfe für die Gestaltung der Räume um. Dies geschieht natürlich in enger Abstimmung mit dem kuratorischen Team. Der Austausch ist ausgesprochen wichtig, damit die konzeptionellen Ideen richtig verstanden und entsprechend in Raumbilder umgewandelt werden können. So sieht das Feinkonzept zum Beispiel Räume wie Labor, Feld oder Reise vor. Wer schafft an diesen Orten, unter welchen Bedingungen und zu welchem Zweck Wissen? Wie können wir die Forschung unter kontrollierten Bedingungen, auf einer Grabung oder während der Zugfahrt veranschaulichen? Welche Methoden wollen wir auf welche Weise in den einzelnen Ausstellungsräumen inszenieren? Das alles gilt es mit den Szenografinnen und Szenografen – wie die Gestalter auch genannt werden – zu besprechen.

Um den richtigen Partner für die „Räume des Wissens“ zu finden, haben wir die Aufgabe europaweit ausgeschrieben. Von den 16 Gestaltungsbüros, die sich bewarben, haben wir sechs zum Pitch eingeladen. Ein Pitch bedeutet, die Agenturen senden ein Team nach Göttingen, das den eingereichten Entwurf persönlich vor einem Gremium präsentiert. Solch ein Pitch hilft nicht nur, mehr über die Entwurfsidee zu erfahren und Fragen zu klären, sondern eignet sich hervorragend, um einen persönlichen Eindruck von den Menschen zu bekommen, mit denen man möglicherweise zusammenarbeiten wird. Dabei war uns wichtig, dass die Gestalter sich auf unsere Ideen einlassen, diese auf originelle Weise in die Gestaltung der „Räume des Wissens“ einbringen. Ihre Entwurfsskizzen sollten neugierig machen und natürlich auch bezahlbar sein. Wir erstellten eine Matrix, die alle Kriterien festlegt, und die wir veröffentlicht haben. Sie zeigt auch den Schlüssel, nach dem wir die Agenturen bewertet haben. Und damit alles mit rechten Dingen zugeht, gab es eine Vergabeanwältin, die die Vorgänge mit Adleraugen verfolgte.

Auf diese Weise fiel unsere Wahl auf das Gestaltungsbüro Atelier Brückner aus Stuttgart. Die Agentur hatte einfach die originellsten Vorschläge, Inszenierungen, die das Wissen-Schaffen in den Ausstellungsräumen wirklich erfahrbar machen. Hinzu kam ihre langjährige, internationale Expertise in der Ausstellungsgestaltung. So hat das Atelier Brückner unter anderem die Dauerausstellung im Rautenstrauch-Joest-Museum Köln, im Filmmuseum Frankfurt am Main und im Staatlichen Museum für Archäologie in Chemnitz gestaltet. Aktuell arbeitet es an der Realisierung des Grand Egyptian Museum in Gizeh. Wir freuen uns sehr, nun mit diesen Profis an unserer Seite das Ausstellungskonzept realisieren zu können.

Vom Suchen und Finden

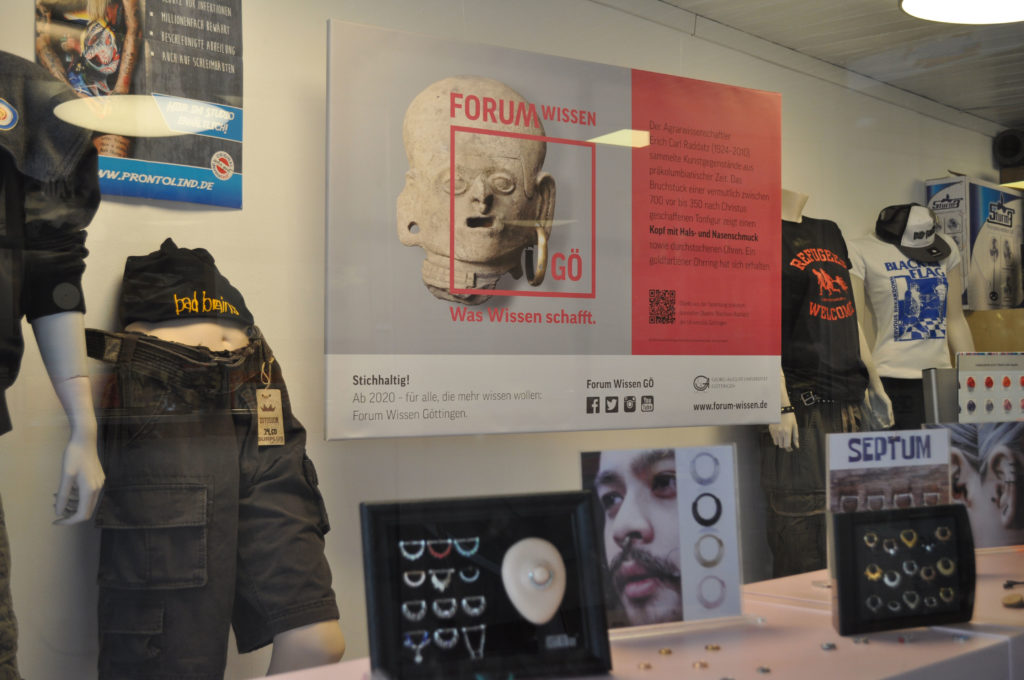

Die größte Herausforderung, die jetzt vor uns liegt, ist es, bereits bis Ende des Jahres gemeinsam mit den Kustodinnen und Kustoden der Sammlungen erste Objekte festzulegen, die tatsächlich in der Ausstellung gezeigt werden sollen. Die Vielzahl der Göttinger Universitätssammlungen – immerhin über 70 – macht dieses Unterfangen zu einer spannenden Aufgabe. Damit diese gelingt, kommunizieren wir viel, sowohl mit den Sammlungen als auch mit dem Atelier Brücker. Wir organisieren Skype-Konferenzen und Workshops, um uns auf einen gemeinsamen Stand zu bringen.

Gemeinsam mit dem kuratorischen Team suchen wir intensiv nach Objekten und ihren Geschichten: In den vergangenen Wochen haben wir zahlreiche Sammlungen besucht, Gespräche geführt, diskutiert und eine Liste unserer Entdeckungen angelegt. Denn Grundlage für die Gestaltung der Ausstellung sind nicht allein Raumideen, sondern auch Objekte, die dort gezeigt werden. Besucherinnen und Besucher sollen diese in einem faszinierenden Raumeindruck erfahren können. Aus diesem Grund sprechen wir uns thematisch und inhaltlich mit den Mitarbeiterinnen des Atelier Brückner ab. Das Büro plant die genaue Position der einzelnen Objekte und Texte und wird auch den Vorgang des Ausstellungsbaus begleiten. Jede Vitrine und Texttafel, jede Raumgrafik und Medienstation wird von den Gestalterinnen auf die Erfordernisse des einzelnen Raums abgestimmt. Am Ende soll jeder Raum ein Erscheinungsbild bekommen, das unsere Besucherinnen und Besucher überzeugt.

Und wenn Sie jetzt fragen, welche Objekte wir denn nun in der Ausstellung zeigen, dann bitte ich Sie noch um etwas Geduld. Das verrate ich Ihnen gern beim nächsten Mal.